编者按:本科教育教学审核评估是检验学校人才培养质量的重要契机,也是推动学校内涵式发展的重要抓手。在67年的办学过程中,我校落实立德树人根本任务,持续深化教育教学改革,着力培养“品德好、能力强、吃得苦、后劲足”的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才,在助力地方经济社会发展中发挥了不可替代的重要作用。现开设吉首大学“审核评估巡礼”专栏,凝练学校本科教育教学的经验成果,挖掘特色亮点,展现学校在教育强国、教育强省建设新征程上的奋进姿态与坚实步伐。

在高等教育改革与“新文科”建设的背景下,我校历史学专业立足西南民族地区丰富的文化资源,以“学科与专业、地方与学院、中学与高校”三融合为核心,创新构建“政产学研”协同育人培养模式,为民族地区文化传承与经济社会发展做出了积极贡献,为地方高校“新文科”教育教学改革提供了样本与范例。

创新实践:以“三融合”体系重塑育人生态

一、校地融合,激活资源禀赋

立足地域特色,打造实践基地。通过深挖本土文化资源,依托武陵山区独特的土司文化、非遗等资源,与地方政府共建“中华民族共同体研究基地”“民族历史文化研究基地”等10余个平台,覆盖文化遗产保护、民族史研究、乡村振兴等领域,为学生提供“课堂+田野+社会”三位一体的育人环境。例如,学生在“永顺老司城遗址”申报世界文化遗产、“湘西世界地质公园”的申报中参与撰写调查报告直接助力申报工作。同时与十余所民族地区中学共建教学实习基地,学院教师定期与中学开展教研活动,中学教师参与历史学(师范)专业课堂教学,打通基础教育与高等教育的壁垒。

整合校地师资,多元协同育人。按照“优势互补、资源共享、人才共育、过程共管、合作共赢”的原则,引入地方文化专家、非遗传承人、中学名师等担任兼职教师,参与课程开发与教学,实现“课堂学理论、田野练技能、社会验成果”的闭环培养,既促进文化传承,又助力乡村振兴。同时,聘请基地研究人员为兼职教师来校讲学,着力培养“双师型”教师。

二、课程融合,突出“民族史”育人特色

课程创新:理论与实践双轮驱动。通过“强化实践育人,突破课堂围墙”,增设《中华民族史》《历史人类学》等特色课程,构建“基础理论+区域文化+实践技能”的立体化课程群。推行“一体两翼四维”实践教学模式,以创新能力培养为“主体”,以“课堂教学实践化”和“实践教学多元化”为“两翼”,通过课程见习、微格教室实训、综合实践(村寨调研)、教育实习(基地中学)“四维”联动,全面提升学生综合素养。

课程思政:铸牢中华民族共同体意识。实施文化浸润式教育,将人才培养与铸牢中华民族共同体意识紧密结合,新开设《中华民族共同体概论》课程并嵌入“各民族交往交流交融”案例,在综合实践中组织学生开展中华民族共同体的主题考察活动,让学生“在触摸历史中理解使命”。譬如在龙山里耶秦简博物馆开展“中华民族的初步形成”考察,强化学生形成正确的中华民族历史观和国家观,深刻理解中华民族大一统的历史传统。在花垣县茶峒开展“中华各民族交往交流交融的考察”,助力学生理解各民族你中有我、我中有你,相互离不开的民族互嵌式居住格局。

三、机制融合,构建“政产学研”利益共同体

需求导向的项目化教学。将地方发展需求转化为教学课题,积极组织学生参与政府委托项目。组织学生团队参与“永顺老司城世界文化遗产”“湘西世界地质公园”和花垣子腊贡米、保靖黄金茶、永顺油茶、龙山油桐等中国重要农业文化遗产申报项目,形成的相关调研报告,助推项目的成功获批,实现了人才培养与成果产出的良性互动。组织本科生参与《中华民族交往交流交融史料汇编·湖南卷》的资料搜集、整理与校对等工作,学生的史料搜集与分析能力得到进一步提升。

制度保障长效合作。定期召开政府、企业、高校、中学等多方参与的协同育人研讨会,动态调整合作方向,将“政产学研”深度绑定。从课程适配度、实践成效、社会反馈等维度进行定期评估,形成“需求—培养—反馈”闭环,确保合作可持续。通过制度设计平衡各方诉求,政府获得智力支持,企业提升效益,高校优化人才培养,形成“共赢”生态。

实践成效:人才培养、科研创新、社会服务结硕果

一、人才培养质量得到提升

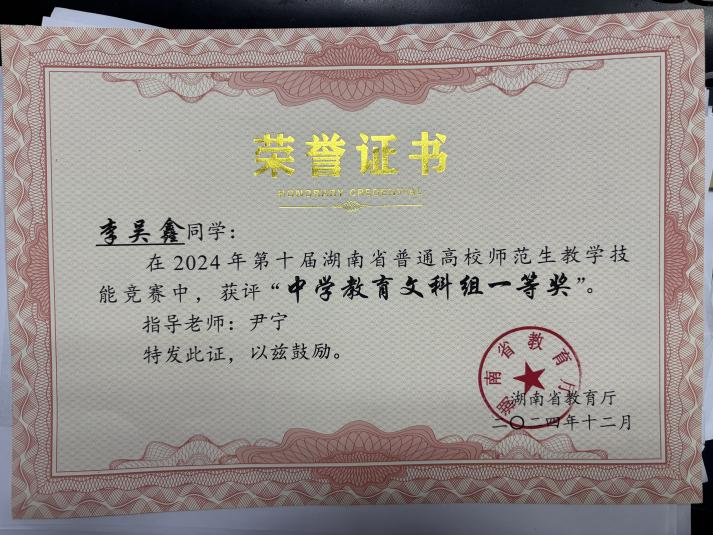

就业竞争力强。近五届历史专业毕业最终去向落实率稳定在95%左右,其中85%左右扎根中小学,成为湖南省特别是民族地区基础教育的中坚力量。学生连续三年在校级师范生教学技能竞赛荣获一、二等奖;2024年获得省级师范生教学技能竞赛一等奖;2022—2024年,学生连续3年在“田家炳”杯全国高校师范生技能竞赛中荣获优胜奖、三等奖和二等奖。用人单位评价学生综合素质好,专业能力强。如毕业生田顺江为湘西州龙山高级中学教师,全国五一劳动奖获得者、省特级教师、历史名师工作室首席专家;毕业生苏胜平为凤凰县高级中学正高级教师,湖南省政府特殊津贴专家,湖南省首届“历史优质空间课堂”、湘西州“武陵人才工作室”“网络名师工作室”首席名师。

创新能力突出。近五年,学生参加挑战杯、“互联网+”等大赛获省部级以上奖10项,获校级奖、各种荣誉50余项。学生主持大学生科研项目、创新计划项目20余项,其中国家级创新项目4项,省级3项,校级10余项。学生参与教师服务地方经济建设项目12项计80余人次。本科生在省级刊物发表论文20余篇。

二、教学科研成果反哺地方发展

教学科研成果丰硕。目前,学院形成了由本科、硕士到博士、博士后的多层次人才培养体系。5年来,教师团队获教育部、国家民委等教学成果一、二、三等奖6项,教育部等科研成果奖10余项。主持立项省部级教研教改项目10项;国家社科基金重大、重点项目等科研项目30余项,其中国家级18项。在《教学与研究》等核心期刊发表教改论文10余篇,在《中国史研究》《民族研究》等权威核心发表学术论文100余篇,出版学术专著10余部。推动民族史研究从地域性走向全国性,形成民族文化研究与传播的高地。助推了永顺老司城世界文化遗产、湘西州世界地质公园成功申报和花垣子腊贡米、保靖黄金茶、永顺油茶、龙山油桐等5项中国重要农业文化遗产成功申报,目前正在与湘西州政府合作,助推边墙申遗。

校地融合成效显著。依托众多基地平台,利用丰富的民族地区的历史文化资源优势,打造“历史与田野”专业建设品牌,形成了“三交史”的教学与研究特色,成为省一流本科专业建设点,在省内高校历史专业中排名前三,已成为湘鄂渝黔边最具影响力的历史学专业。近年来,湖南科技大学、凯里学院、铜仁学院等10余所高校,来校交流历史类专业人才培养经验并借鉴推广,专业办学成效已在国内高校引起了较大反响,受邀在“全国新文科教育峰会”作专题报告30余场,教育部评估专家评价其“为民族地区高校提供了范式参考”。《光明日报》《湖南日报》和中央电视台等主流媒体先后报道“老司城遗址”申遗合作、校地融合等成果。

我校历史学专业“政产学研”协同育人模式的探索,不仅是教育教学改革的有益尝试,更是民族地区高校服务国家战略的生动实践。未来,学院将继续深化“政产学研”协同育人的改革创新,培育更多“懂历史、爱乡土、能创新”的新时代人才,推动“新文科”建设与地方需求同频共振,为铸牢中华民族共同体意识、服务国家战略贡献智慧和力量。

(一审:戚攀攀 二审:苏卫平 三审:李洪雄)